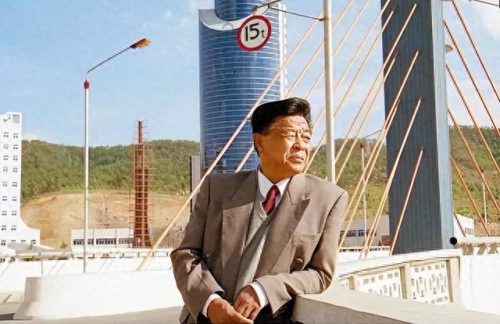

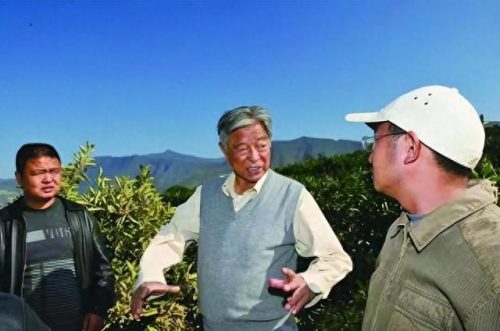

2003年,企业家王石来到云南省哀牢山,拜访一位74岁的老人。

看着漫山遍野的荒原,王石感觉无比凄凉,而老人却兴致勃勃地畅谈着十年后的景象。

这里要种一片橙树,那里要建一个蓄水池……整个哀牢山将成为一片果园,种出云南最好吃的橙子。

这位老人,就是后来的“中国橙王”褚时健。

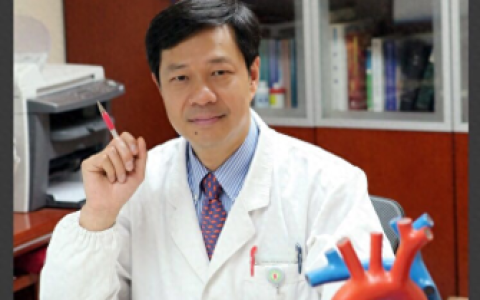

在被称为“中国橙王”之前,褚时健还有一个更响亮的名号,“中国烟王”。

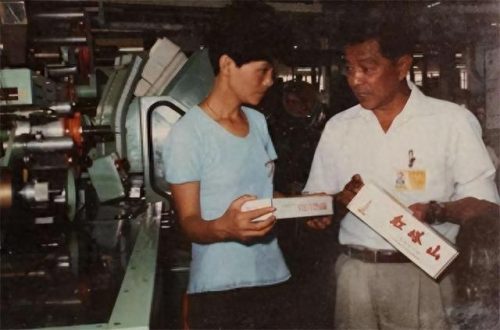

从1979年到1999年,玉溪卷烟厂在他的带领下,从萧条一步步推向繁荣,在20年里创下了10亿税收,成为民族工业的一面旗帜,一个商业奇迹。

当人们惊叹之余,把目光投向这个奇迹的创造者——褚时健身上时,才会发现,玉溪卷烟厂之所以能成为“亚洲第一烟厂”,一切都是有迹可循。

01

在与玉溪卷烟厂结缘之前,褚时健的人生,一直都是hard模式。

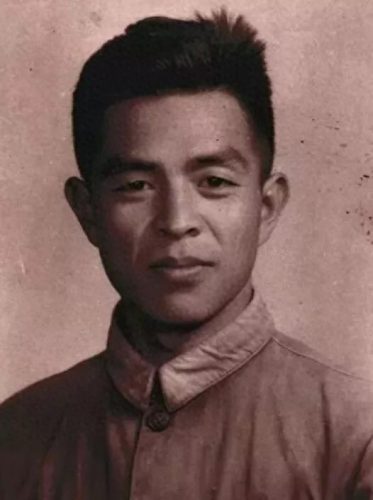

1928年,褚时健出生在云南玉溪,家里虽然不富裕,却很幸福。

15岁那年,父亲的意外去世,结束了一家人短暂的幸福时光。

母亲拉着5个弟弟妹妹哭天喊地,年少的褚时健却一声不吭,抹干眼泪,接手了爷爷留下烤酒坊,扛起了养家的重担。

烤酒要经过好几个环节,工作强度很大,但他还是一声不吭,把每一个环节都做得井井有条。

很快,爱动脑子的褚时健发现,烤酒过程中每个环节的变化,都会影响酒的品质。

于是,他在每次烤酒的时候,都有意识地摸索其中的门道。

苞谷要更熟透些才容易出酒,酵母在高温下培养才更容易发酵,蒸煮的火候不能太大,中途搅拌的时候控起来调一调,原料的受热程度才更均匀……

慢慢地,褚时健摸索出一个投入产出比最高的“最优解”,用这个方法,原料节省了不少,烤出来的酒也比原来口感更好。

很快,他家的酒在当地小有名气。酒卖得好,家里也宽裕了许多。

1944年,褚时健扛着行李到昆明读初中。初中3年里,他当过食堂采购员,参加过学生运动,过得充实而有激情。

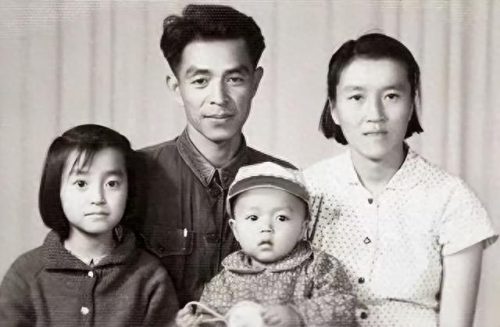

新中国成立那年,他投身部队,在一次又一次的战斗中迅速成长,也成了家,有了女儿。

但命运却没有对他网开一面。

1958年,褚时健被划为“y派”分子,下放到农场“lao改”,生活条件极苦,一家人连吃饱肚子都是问题。

褚时健却不抱怨,捡起了在部队练就的“手艺”,上山打猎,下河摸鱼,在最艰难的日子里,也不让自己消沉下去。

优秀的表现让他很快“摘帽”。几年后,36岁的褚时健终于争取到了一个稳定的工作,到戛洒糖厂当副厂长。

没想到,接手的糖厂,也是个烂摊子。

省里年年往糖厂扔钱补贴,厂里还有20万左右的亏损,领导们提起“糖厂”俩字,就捂着心口摇头叹气。

褚时健摸清生产情况以后,决定进行技术改造。

周围的人都打退堂鼓,褚时健就天天穿着短裤背心守在车间里,一个人对着锅炉研究。

很快,他就跟锅炉有了一次“亲密接触”。

一天,锅炉坏了,厂里没人会修,眼看就要停产。褚时健一声不吭地爬进炉膛,几分钟后,又满身热气地爬出来,竟然把锅炉修好了。

爬完锅炉之后,他决定把白糖的生产工艺借用到红糖上,没想到效果出奇地好,不仅燃料节省了5倍,红糖的质量也飞速提升。

除此之外,褚时健还带人开荒种菜,用制糖的下脚料养猪,为员工食堂改善伙食。

短短一年,糖厂就扭亏为盈,员工们都对这个新厂长佩服得五体投地。

在hard模式中,困难像网一样一次又一次对着褚时健张牙舞爪,但他总能顺着这张密密麻麻的网,找到一个关键的“网眼”,然后顺着它撕开一条口子,将这张网踩在脚下。

02

1979年,领导有意安排褚时健进机关,却被他一口拒绝。

褚时健说,自己只想干企业,不想进机关。

领导给了他两个选择,褚时健和家人商量以后,决定去玉溪卷烟厂。

上任之前,褚时健先摸了摸玉溪卷烟厂的底,决定跟领导“谈谈条件”。

他担心自己这个空降的领导稳不住双方的争斗,于是请求领导表态,无论什么事情,领导们都不能支持其中任何一派,所有的闹事、都交给自己处理。

得到领导们的一致同意后,褚时健迈着坚定的步伐,在金秋10月走马上任。

初到卷烟厂,褚时健产生了一种“撕裂感”。

工厂里口号喊得响亮,产品质量却不咋地。库房里的存货堆积成山,根本卖不出去,整个工厂笼罩在一片虚假的繁荣中。

效益不好,职工的精神自然萎靡。厂里单身的小伙子们根本找不到对象,已经成家的职工们,生活条件也非常艰难。

有的老工人家里,祖孙三代6口人挤在一间不到18平方米的小房子里,全家连张像样的桌子都没有,一家人想在一起吃个饭,都是奢望。

厂里年轻的夫妻们,只能两家挤在一间土坯房里,中间拿帘子一隔了事。里面一家的人想要出去,得先等外面一家拿草席挡好才能通过;有时一家的孩子撒尿,一不小心就会尿到另外一家去……

厂区里,不知谁家养的鸡鸭鹅四处乱跑,让本来不咋地的环境“乱上加乱”。

褚时健的心被刺痛了,他含着眼泪暗下决心,一定要让工人们过上好日子。

他马上拿出厂里的可用资金,让基建科抓紧盖房子。

谁知基建科的科长像没听见一样,压根不动。

褚时健生气地问他们原因,他们说,以为褚厂长在开玩笑。

褚时健大发雷霆,果断撤掉了基建科科长,起用了一批有责任心,有效率的干部,专门负责此事。

终于,4个月后,新楼房拔地而起,首批一线员工拿着钥匙,激动地搬进了新家。

考虑到工厂还有许多单身小伙子,褚时健组织了好几次联谊会,对着姑娘们以各种条件相诱,终于解决了厂里“光棍儿们”的婚姻问题。

改善了职工的基本生活条件,褚时健开始盘算着给他们涨工资。

没想到,这件原以为的好事,却把褚时健卷入了pai系斗争中。

当时,上级单位定下了一个40%的涨薪比例,厂里的两派都拼命把“自己人”往涨薪名单里塞,然后拉/拢剩下60%的人,举报对方“扶持亲信”。

他们的目的,并不在于涨工资,而是想制造混乱,把褚时健赶走。

褚时健想请厂里的书ji把关此事,谁料书ji不想参与斗争,直接“生病”住院去了。

褚时健只好抱着调研资料成宿成宿地研究,终于找到了破解方法。

他决定,40%的涨薪比例固定不变,但涨薪群体的基数从每一个车间扩大到整个烟厂。同时,调薪重心向一线员工倾斜。

这样一来,机关和后勤的涨薪名额减少,一线员工的涨薪比例,则从原有的40%,达到了60%到70%,有了明显提高。

一线员工里涨薪的多了,闹意见的自然就少了,两派的斗争随之哑火,书ji也“病愈”出院。

正所谓“得民心者的天下”,为职工谋利益的领导,自然会得到职工们的拥护。

褚时健在卷烟厂确立了群众基础,可以放心大胆地搞生产了。

03

产品品质,始终是玉溪卷烟厂当时的“老大难”问题。

在上个世纪80年代,“红梅”和“红塔山”,是云南的中下等烟。

“辣、苦、呛”是市场对红梅香烟的评价。就连当地的孩子,都知道这样一句顺口溜:“红梅红梅,先红后霉”。

除了味道不好,红梅香烟每包的份量也令人堪忧。明明每包该有20根烟,实际却只有18、19根,明明一条烟里该有10包,实际却只有9包。

在1980年的香烟吸评会上,褚时健在阵阵哄笑中硬着头皮站起来,郑重表态:“我们一定整顿,提高产品质量。”

会后,褚时健对厂里现有的生产情况进行了整改。

他要求,每个车间建立生产责任制,加大成品包装的抽查频率,要求产品必须达标才能出厂,杜绝产品不足量的问题。

他还要求,入厂的烟叶都要进行一次复烤,绝对不允许发霉的烟叶进入生产环节。

谁知,在推行烟叶复烤时,褚时健又遇到了麻烦。

厂里唯二的两台6吨半的大锅炉,突然坏了一台。

这两台大锅炉,是整个卷烟厂的生产支柱,所有的烟叶复烤和卷烟,都离不开它们。

褚时健到现场查看了坏掉的锅炉,要求修理组4天修好。

但修理组组长给出的答案是,“4天不可能修好,40天还差不多。”

组长还搬出之前的经历“怼”褚时健:“原来的厂长亲自指挥,花了48天才修好,我们看褚厂长您懂点技术,让您8天,40天,不多了!”

褚时健看了他们一眼,没说话,让副厂长找了几个懂技术的人,又把修理组分成5个工种,由他亲自指挥,24小时轮班上阵。

3天半以后,锅炉又一次烧起来,一直老老实实地烧到退休,再也没坏过。

工欲善其事,必先利其器。

褚时健意识到了设备的重要性,心里打起了购买新设备的主意。

1981年,褚时健在一次参观活动中,被一台英国制造的MK9-5卷烟机深深吸引住了。

这台卷烟机每分钟能生产5000支香烟,生产效率是玉溪卷烟厂现有设备的5倍,而且既能节省原料,又能自动检测烟支质量,优点多多。

但机器的价格也很惊人,每台要216万元。

褚时健坐下来算了一笔账:如果引进一台这样的机器,厂里生产成本减少,产量提高,利润增加,不超过3个月,买机器的钱就能回本。

他动心了。

他像一个要糖吃的孩子一样,先说服了厂里管理层同意贷款引进设备,又执着地在上级领导面前分析生产情况,终于争取到了购买新设备的机会。

谁知新设备漂洋过海来到到玉溪卷烟厂,似乎有点“水土不服”,三天两头闹罢工。

褚时健和英国专家们围着机器鼓捣了好几天,才发现引起机器故障的元凶,是生产原料。

只要其中任何一项原料不合格,检测系统就会触发设备开断点,生产过程就会停下来。

褚时健拒绝了英国专家“关闭质量检测系统”的提议,用当时小有名气的“红塔山”跟广东商人们串换进口的生产辅料;又拜托英国专家帮忙调整机器,让中国烟丝通过机器的检测标准,严苛的机器才不闹脾气,继续工作。

在新设备严格的监测下,玉溪卷烟厂的烟有了品质保障,迅速畅销,机器成本很快收了回来。

04

但原料问题,仍然困扰着褚时健。

毕竟改进设备只能提高生产工艺和产品质量,想要保证产品品质,原料才是关键。

在当时的生产模式下,卷烟厂只负责生产香烟,原料由烟草公司统一调拨,所以,每个卷烟厂都想尽办法争夺好原料。

想要在混战中跑出来,就要在原料上找出路。

1984年,烟草专家左天觉带美国专家到云南考察时,向褚时健指出了中国烟叶的问题所在。

褚时健听得津津有味,又去美国实地考察了一番。在看到美国烟农流程化的种植方法后,他心里有了打算。

回国后,他跟当地政府协商,让农民们按照他在美国学到的方法种烟。种烟的钱他来出,种出来的烟草他全要,亩产不达标的他来赔,利润超出的部分都归农民本人。

双方很快达成了一致,签署了协议。

褚时健派出专门的技术人员定期挨家挨户上门指导,自己也经常巡查这些烟叶,观察它们的生长情况。

可就在烟叶即将成熟时,老天爷却跟他开了一场玩笑。

当地下了一场冰雹,不少农民家里的烟叶都被冰雹打烂了。

眼看着自己辛苦照顾的烟草被砸得稀巴烂,农民们整天蹲在地里抹眼泪。

要知道,按照以往的种植经验,烟叶早该摘了啊。

褚时健得知情况后,告诉农民们,这部分损失由卷烟厂来赔。

他想,如果不是自己要求延长生产期,农民们或许就不会遇此横祸。

为了消除农民们对未来的担忧,褚时健给每块烟田买了保险。即使以后再发生天灾,农民们也会收到赔偿。

有了保障,农民们更加死心塌地地跟着褚时健种烟。

就这样,褚时健试验田的规模越来越大,烟叶一茬比一茬好,很快能与欧美国家的优质烟叶媲美。

先进的设备配上优质原料,产品品质迅速提升,再加上薪资奖励对员工们工作热情的刺激,玉溪卷烟厂的繁荣,终于从口号落到现实中来。

1980年到1984年,玉溪卷烟厂的产量从34.38万箱增长到53.71万箱,远超同行数据;税利由1.1844亿元增长到2.9949亿元,翻了一倍还要多。

1987年,玉溪卷烟厂超越上海卷烟厂,坐上烟草行业头把交椅,同时位列中国工业企业税利前五强。

1988年,高端产品“红塔山”强势崛起,拿下年度19万箱的销量,创造7.8亿的税利,并在接下来的几年里, 以断层优势位列“中国最具价值品牌榜”首位。

几年后,玉溪卷烟厂正式改名为“红塔集团”,继续一路狂飙。

褚时健也成为了无数人心中的传奇人物,被人称为“中国烟王”。

05

就在红塔集团追逐“世界最大最好的卷烟厂”这一梦想的时候,意外发生了。

1995年,一封举报信引起了有关部门的关注。

随着调查深入,褚时健妻子和女儿受贿的行为浮出水面,他本人也有近千万的违规收入。

这个曾经在财富和权力旋涡中心的人,还是败给了内心的欲望,没有守住底线,被旋涡吞噬了。

虽然有近百人联名上书为他求情,但法律就是法律,1999年,他被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

一代烟王,就此陨落。

可惜。可叹。

然而,这个70多岁的老人,却没有因此一蹶不振,而是平静地接受了铁窗生活。

因为患有糖尿病、高血压、陈旧性心肌梗死的疾病,2001年,褚时健被批准保外就医。

闲不住的他,打算在休养的同时做点事情。

很多烟厂向他伸来橄榄枝,说只要他象征性地做个技术顾问,就可以继续拥有源源不断的财富和名利。

褚时健一一拒绝了。

他回到了当年“lao改”时待过的哀牢山,从零开始种橙子,事事亲力亲为,竟然在十年后创造出了“中国橙王”的神话。

而在褚时健入狱后,红塔集团的发展被迫按下了暂停键。

继任的领导们都满足于现实利益,不愿意追逐梦想,再加上假货泛滥,烟支品质下降,这列曾经高速前进的列车,一点一点减速、停车,最终被湮没在历史的尘埃里。

有人说,如果褚时健一直没有离开,红塔集团一定会更加辉煌。

回顾褚时健带领玉溪卷烟厂经历的风风雨雨,这样的猜测不无道理。

一路走来,他从不缺困难,但无论遇到什么样的困难,他都坚持寻找问题的关键,既不冒进,也不犹豫,只是一步步往前走,用行动让人信服,让人愿意与他一同奋斗。

他不是一个理想主义者,而是一个实干者。

褚时健经常说,“人活在世上,就是要做事情。”

既然选择了做事情,遇到困难是常态,犯了错误也难免,重要的是对自己负责,保持在困境中摸索前行的能力。

逢山开路,遇水搭桥,葆有热情,不怕失败。

这样的精神,影响了无数后来的人。

正如他的褚橙上印着的那句话——

人生总有起落,精神终可传承。

——END——

作者:姜小妖

编辑:知愚