老实交代,我见到的明代肖像画并不多,不论作者草根的还是专业的写手;作品影像的还是展出的原作。不能不说这是件憾事。这是后话。

2007年前后,在北京两年,为了维持生计,我临摹了一批古人画作,其中也包括扬州八怪作品和明代人物画。那个时候,就是咬紧牙关,硬着头皮啃画,当然所临画作也建立在不甚讨厌和难度系数中等的位置。当时临摹的明代人物画家有陈洪绶、丁云鹏、吴彬、杜堇等。

渐渐地,不喜欢的甚至有些讨厌的作品也慢慢钻了进去,所以也明白了一个朴素道理:看画、评画和画画是两码事。

当时,我收获和明白的另外一个道理是:理论往往害人。理论的最大贡献是将简单的问题复杂化。一般人我不告诉他,因为往往白搭,会吵起来。没办法,中毒太深了。

我记得那是一本人美出版社的明代人物画精选,套书中的一册,正方形。

博文中的明人画作是一个论坛偶然发现的,该帖子文字寥寥、乱码丛生。好在图片不少,倒也可以挑三拣四,选了几幅自己觉着还有些艺术性的。

在写这篇短文之前百度了一些资料,再次验证了言之无物、以讹传讹的世道文风。不知道是不是长篇大论就显得自己特有学问,殊不知这样显得自己无能,无能的中心意思是没有能力抽丝剥茧。

看来寡人只有自力更生了。

我所理解的明代人物画主要包括肖像画、历史画、宗教画和风俗画,文人画杂陈其中,渐行大道。行乐图适量调和,丰富门类。肖像画以形貌体态逼真客体为目的,尤其面部描写为重中之重,中外艺术形式概莫能外。中国画不讲究形似而只追求神似的认识是有问题的,对待文人花鸟画尚可掩人耳目,山水画差强可以,肖似是肖像画的生命线。中国画中成熟最早的当属人物画,山水次之,花鸟最末。正如书法书体中草书是楷书行书的爷爷,这点也令一些老干部体的“书法家”们多少有些失望。

由于中国画在历史的进程中逐渐淡化了政治、宗教的影响,宋之后人物画渐露衰败相。而不同时代,上至公府官僚下至民间普众,对家庙、影堂、客厅先祖的祭奠缅怀之情众所有之,从而使得各个阶层对肖像画的热衷并未消减,需求甚而更烈,最终成为人物画中值得研究的主流。

因为画不像很容易,画的像大家都有一嘴,也因此,肖像画世俗了、媚俗了。媚者,取悦讨好迎合也。媚者,人所共之爱之拥之。

奇怪的是长得五马六道却喜欢宝相庄严。于是画家成了手艺人。手艺人恨不能成为画家。技与艺的夹缝中求生存,朝服大影的官僚缙绅和儒生便服的衣冠小像并驾齐驱,各站其队。正襟危坐的一堆鸡蛋中寻找达芬奇。

”当时枉杀毛延寿“。

《西京杂记》里对他被杀事件有小段记载:因为毛“画人形,好丑老少,必得其真”,好手艺惊动了帝国的中央,正赶上“元帝后宫既多,不得常见,乃使画工图形,案图召幸之”,被拉去帮皇帝的大小老婆画美人像。因为那画像是给皇帝夜生活当菜单使的,所以争宠的“诸宫人皆赂画工”,其中“独王嫱不肯”,这个王嫱就是后来的王昭君,因为王昭君不给毛延寿钱,所以毛延寿就故意把她画得不漂亮许多,后果是严重的,那就是“遂不得见”。本来这个事情也就过去了,不想没多久,“匈奴入朝,求美人为阏氏,上案图以昭君行”,我不晓得当时毛延寿听闻这个消息是不是意识到自己大祸临头了。因为元帝在召见时发现昭君的相貌“为后宫第一”,跟先前的画像相去去甚远,”帝悔之,而名籍已定。乃穷案其事“,于是“画工毛延寿等皆同日弃市”。

与此相比,西班牙兄弟委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世像》幸运多了。

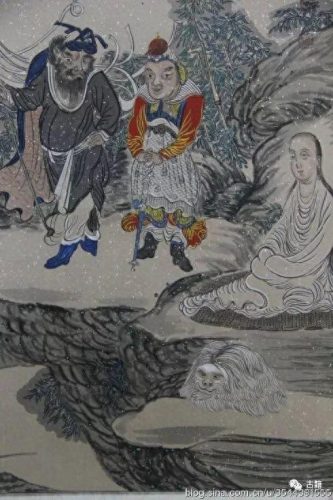

作者临明吴彬罗汉图(局部)

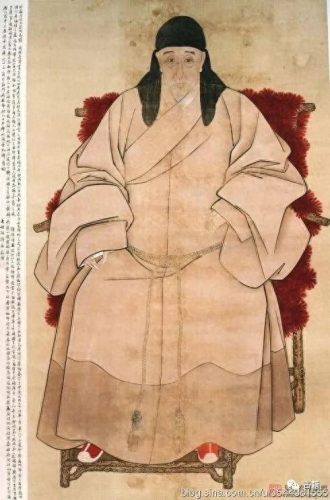

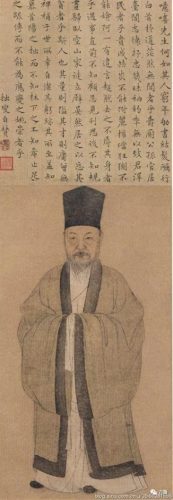

李良任耀桓像軸

明崇禎鎮朔將軍唐公像軸

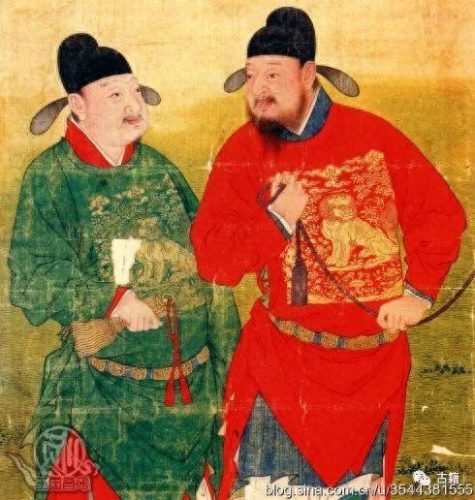

明介壽仙盛三十處士富貴像

明散官楊載行容像軸.

明天啟張翁像立軸

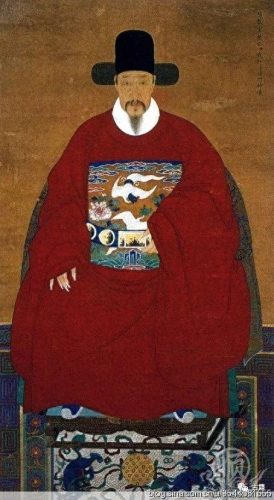

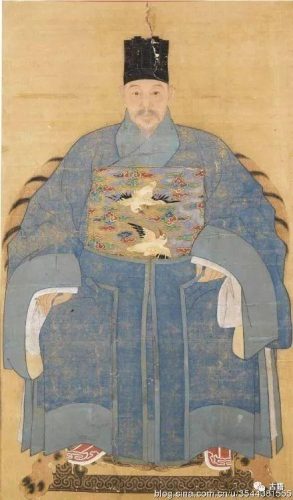

明文官賜服像

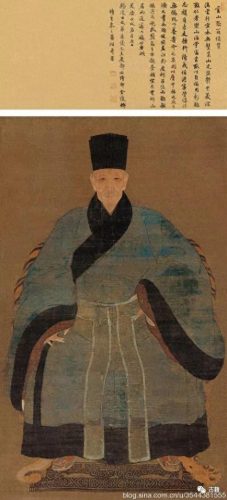

明無款沈度像

明肖像波士頓博物館藏

明佚名便服容像

明餘清齋吳用卿容像

明忠靖冠服容像

明祖德抑齋曾叔祖八十五齡壽像軸

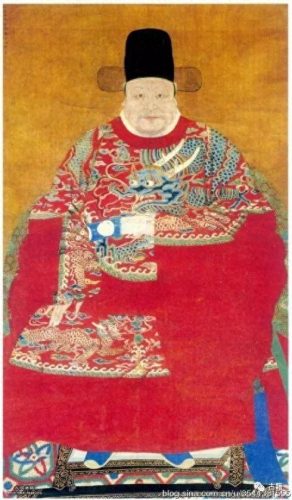

明初武官肖像

明後期吳嘉允像

明末摹吳偉業像軸

明末吳氏先祖容像十七

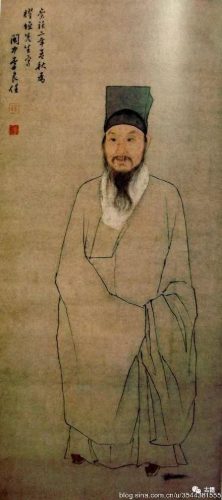

王鏊便服像