1970年代末,改革开放的春风拂动大江南北,举国上下正在发生深刻变化。而普通人的感受,无疑是从衣、食、住、行、用等身边事开始的。

“改开”初年,居民家庭收入还很低,普通人“下馆子”是件挺奢侈的事。来了亲朋好友一般就在家炒几个简单的菜,喝上几盅。大一些的单位基本都有职工食堂,即使是公务接待也多是“自给自足”,没有特殊应酬,无论公或私,很少有人下馆子。

当时济南像样的饭店凤毛麟角。像燕喜堂、聚丰德、汇泉楼等少数经营鲁菜的名店,那十年也都一律改为卖大饼、油条、豆浆的“大众饭店”,此时终于得到“拨乱反正”,恢复了原有的经营模式和特色菜品,在市面上消失很长时间的九转大肠、爆炒腰花、熘肝尖、爆三样等传统名菜又重新写进了菜谱、端上了餐桌。当时有条件的人家举行婚礼,已开始选择在饭馆举行,但因饭店数量太少,经营规模也小,即使想预定,也需提着好烟好酒到饭店托关系,“走后门”,方能如愿,否则根本排不上号。而随份子,蹭顿婚宴解解馋是许多人的梦想。像今天这样抬脚即可进饭店,坐下就点菜的消费方式,在当时难以想象。

一些有胆有识之人也开始行动起来,不失时机投资开店。1979年,泉城路卫巷北口与燕喜堂为邻的四喜居快餐店开张营业。这家店铺的招牌菜便是济南名菜四喜丸子。所谓四喜,即寓意福、禄、寿、喜,丸子个头硕大,像个小拳头,四个为一盘,是济南传统喜宴、寿宴和过年过节必不可少的压轴菜。该店另有手打贡丸、荷香把子肉、明湖鱼丸、什锦砂锅、鸡丝馄饨等菜品,成为改革开放后最早出现的济南风味快餐品牌,也成全了当时很多大米干饭把子肉的拥趸。

1984年,春江饭店两家店铺在共青团路路南和路北郝家巷相继开业。饭店主营全家福、九转大肠、爆炒腰花、糖醋鲤鱼、素八丝、棒子鱼等鲁菜招牌菜,但在济南人的心目中,其锅贴之味可与经三路纬四路专营锅贴的老字号便宜坊相媲美。

1980年代中后期,伴随齐鲁宾馆、舜耕山庄和明湖大酒店等高档旅游宾馆的出现,宾馆化餐饮消费开始受到济南人青睐。原先以政务接待为主的南郊宾馆和专门接待外宾、华侨及港澳同胞的济南饭店也揭开神秘面纱,面向社会,向市场伸出橄榄枝。良好的就餐环境,讲究的中西菜品,漂亮的餐具摆台,无不吸引着人们的眼球与味蕾。

位于经三路纬六路的济南饭店,其旧址系上世纪二三十年代日本驻济南总领馆,以福山名厨“小老潘”潘启珠领衔的厨师团队尤擅做胶东菜,济南菜也得心应手。这里遂成为当时济南较高消费的餐饮场所。为方便市民就餐,在院子西北角原来总领馆的一间舞厅,改造成为海右餐厅对外经营,走平民化经营路线。该店做的鸡蛋面包用手掰开可以拉出长长的纤维,吃起来松软中带着劲道,麦香、鸡蛋香和奶油香交织在一起。这里还可以喝到易拉罐和瓶装青岛啤酒,这在当时其他酒店难以做到。

1992年小平南巡讲话后,中国市场经济再掀波澜,济南餐饮业也开始躁动起来。正是这一时期,英雄山下白杨林中的乡村俱乐部、经十路青年西路路口的云亭火锅、舜井街东的企业家俱乐部、朝山街路东的加利福尼亚大酒店、黄台路保温瓶厂的俄罗斯餐厅、北园路北和体育中心东侧的金三杯大酒店、十六里河东的德福道大酒店、林祥南街和山大路的老转村饭店、千佛山下的万国大酒店、山大路的宝岛大饭店、大观园内的麒麟阁餐厅、堤口路的真如意餐馆、经十路的桃园大酒店、解放路的金马大酒店、文化东路的伟民鱼头餐厅等等,如雨后春笋,从济南四面八方“冒”了出来。

泉城路更是以“金街”之优势,涌现出了半亩园食府、加州牛肉面馆(后改为李先生)、上海城隍庙美食城、四海香小吃城以及济南第一家肯德基餐厅等一批快餐店。位于西门展销大楼的半亩园,其内装饰尽显粉墙青砖小瓦的江南情调,主打手抓饼及大馅馄饨,给人印象极深。而百货大楼对面的上海城隍庙美食城的小笼包子、百货大楼西侧四海香的茶汤、开始仅两块五一碗的加州牛肉面,使济南人的简餐多了些许选择,市民们不再只是惦记大观园天丰园的“狗不理”、普利街的“草包”、新市场新梅村的长清大素包了。

在城南,英雄山路尽头再拐几道小弯,当时尚属郊野的十六里河东滨水的一块高地上,德福道大酒店的开张将济南餐饮业的经营理念提升了几个档次。这家规模并不大的餐厅在济南率先推出了属于自己的广告语:“情意绵绵德福道”,用友情与亲情化的语言与形象,拉近与宾客之间的距离。他们首推每位38元的海鲜自助餐,让济南人终于知道大虾、扇贝、海螺以及各种各样的鱼可以随便挑,任意选,放开吃。

晚些时候,隶属于三联集团旗下的金三杯体育中心店,推出每位8元(后来涨到10元)的自助早茶,以鲁风替代粤味,将甜沫、豆浆、油条、油炸糕、茶叶蛋等一股脑摆上自助餐台,鸡蛋能随便吃也是件不小的事,让一向忽视早餐的济南人有了丰盈的满足感,一时间就餐者人满为患。

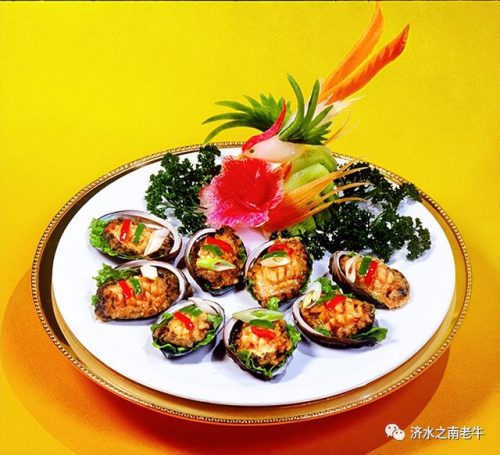

旧时济南吃不到粤菜。改革开放后,深受港澳影响的潮粤菜乘势北上,并显露出高贵的身段。中港合资的万国大酒店潮州美食城,是济南第一家潮州餐厅,在济南餐饮界首开民乐伴宴、点曲等服务。二楼包间取名也尽显“万国”之气派,诸如喜马拉雅、阿尔比斯、莱茵、塞纳、密西西比之类,都是世界名山大川。店内所需澳洲龙虾、象拔蚌、石斑鱼、帝王蟹、基围虾等海产品及调味料,当时济南根本没有,都直接从福建空运而来。零点餐厅的玻璃水族箱里,鱼鳖虾蟹自由地游动着,使过去到水族馆才能看到的场景在餐厅便化作了现实,食客们自然觉得稀奇。一些爱面子、讲排场的大佬则以吃“澳龙”(澳洲龙虾)、“澳带”(澳洲大扇贝)、“墨鲍”(墨西哥鲍鱼)、“泰燕”(泰国燕窝)、“马翅”(马达加斯加鱼翅),喝老火靓汤,品蛇胆蛇血酒,饮马爹利蓝带引以为豪,积攒着属于那个时代的经历与谈资。

“万国”的另一张名片是韩国料理,这是当时济南规模最大的韩国风味餐厅,拥有30多张燃气烤台,排烟采用下翻式,所有烟道均隐藏于地板之下。这些烤台连同餐剪、餐刀均从韩国原装进口。酒店聘用北京亮马河大厦萨拉伯尔(首尔古代之名)餐厅主厨,还从延边招来六位朝鲜族女服务员和做泡菜的阿玛尼(大妈),让济南人从此知道了石锅拌饭、参鸡汤、烤牛舌,也知道了韩国的真露酒,还可从包间名字上了解到韩国不仅有汉城(今首尔),还有釜山、光州和大田等城市。

距“万国”南邻仅几步之遥另有一家同样主营韩国料理的新罗园。而山师东路北首路西的木槿花餐厅,经营者是一对韩国老年夫妇,这小店的温馨氛围和老两口做出来的菜品,让人仿佛感受到韩国家庭的味道。韩国料理在济南从无到有,还有诸多选择,不难看出两国关系刚刚解冻后的热络景象。

文东路和山师东路片区有诸多大专院校,其餐饮、服装及小商品市场曾一度火爆异常。台南担仔面和六乃喜都在山师斜对面的文东路北。前者主打担仔面、卤肉饭和馄饨,是与半亩园异曲同工的所谓“古早味”。餐厅内有棵直顶二楼天花的仿真大榕树,虽属舞台布景之类,却也给席间平添几分乐趣。早年间的台湾,无论鼎泰丰、永康牛肉面,还是永和豆浆大王,在当地的店铺都很内敛与朴素,可一进入大陆市场便富丽而堂皇。

担仔面东邻的六乃喜是济南本土自创品牌,店面风格极简、时尚,餐厅墙壁上悬挂着据称系店家开山之祖的刘乃禧画像。而菜品以新中式简餐为主,酱肉包是该店的灵魂,馅料细腻,酱香浓郁,牛肉面、川味泡菜之类,味道也恰到好处。

济南人爱吃火锅,无论春夏秋冬,不分严寒酷暑,能涮则涮,不讲道理。云亭涮羊肉火锅便应运而生。那时的云亭老店是青年西路东,经十路南北两侧的几大间简陋的红砖瓦房,后来生意好,顾客坐不下,餐厅便“伸舌头”,在马路边人行道上铺展开来,一律的小马扎、小方桌,搬上木炭铜火锅,烟气缭绕,开涮起来,曾为济南一景。北园路的鑫隆和金鑫火锅也是同样的木炭和铜锅,经营规模则大了许多。

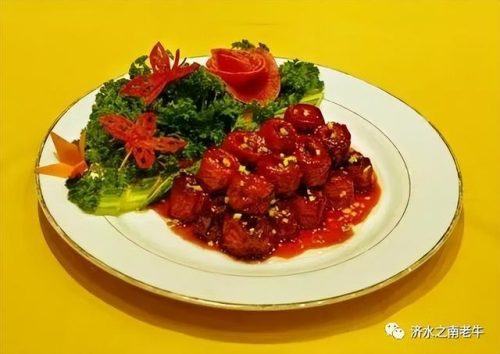

四川或者重庆火锅不独涮羊肉,原料品种尤其是调料更为丰富。菜品定价经济实惠,口味麻辣鲜香,充满刺激,深受务实的大众消费者的喜爱和认同。老转村的鸳鸯火锅,让酷爱吃火锅的济南人终于品尝到了川渝风味,终于知道了什么是麻辣烫,什么是鸭血、毛肚和黄喉,还知道了北园藕池里随处可见却不受待见的泥鳅,涮起来挺好吃。

曾经很长一个时期,酷爱喝酒的济南人,冬天爱“白趵”(趵突泉白酒),夏天爱“黑趵”(趵突泉啤酒)。加利福利亚大酒店的老板曾主管济南啤酒企业,他在临街的酒店大厅里安装了一条小型扎啤生产线,这也是济南首条小型啤酒生产线。一根根亮晶晶的不锈钢圆管和几个金灿灿的大铜罐,像一组抽象的现代雕塑,这边放进大麦芽,那边神奇地流淌出来琼浆玉液般的鲜啤酒,酒未喝人先三分醉。街上行人好奇地瞪大眼睛,透过落地玻璃窗窥探啤酒诞生的这一刻,扎啤的广告效应也由此溢出。

那时济南餐馆的服务也开始走向多元化,不仅万国大酒店聘用朝鲜族姑娘服务,位于保温瓶厂的俄罗斯餐厅,兜售俄国传统的罗宋汤、大列巴和大香肠的过程中,还由人高马大的俄罗斯姑娘在餐厅服务,顾客不但饱了口福,连眼睛也开了“洋荤”。

进入21世纪,餐饮业竞争日趋白热化,可谓“刺刀见红”。一大批原来火得一塌糊涂的餐馆相继倒下,一批又一批新的字号不断涌现,济南餐饮界真正进入到“战国杀”时代。