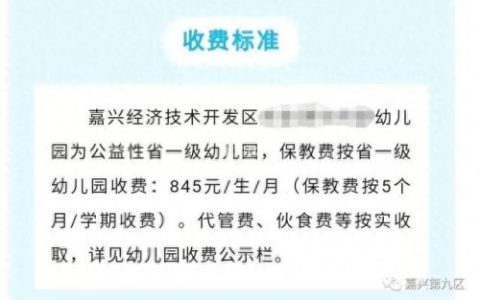

“特殊”的语文学习经历

当被问起如何帮助女儿养成了爱读书的习惯,周璐老师首先分享了她自己小时候一段特殊的语文学习经历。

当时她所在的小学开展一项教学实验,从小学二年级(完成识字阶段)以后,就不再有常规语文作业,唯一的作业就是每周读完一本自己选的课外书。低年级的同学,每天读完之后要做摘抄,把自己认为优美的句子和段落摘抄下来,最好能背诵。到了高年级以后,要求每个同学上台做阅读演讲,分享自己读完这本书的感受和收获等。

经过几年的积累与锻炼,班里每个同学都有了出色的口头表达能力和优秀的写作能力,而且语文成绩都非常好。而如今虽然大家身处各行各业,但是谈起这段特殊的语文学习经历,所有人的感受都只有两个字“感谢”。

这段既特殊又回归规律的语文学习经历,是她求学生涯中举足轻重的一段时间,也为她成为优秀的阅读教育专家埋下了伏笔。

阅读不是习惯,而是生活方式

阅读应该是一种重要的生活方式,而不是一项需要刻意培养的习惯。

在教育女儿的过程中也一样,她不会刻意要求女儿养成读书的习惯,更不会下了班自己刷手机而要求孩子去读书,她只是放下手机,默默地拿起一本自己喜欢的书,这时候,女儿自然也会这样做。所以她坚信「孩子不听我们的,他们只是模仿我们」。

她认为,阅读也不是孩子一个人的事情。在他们家,爸爸妈妈和孩子经常会在某个时间段,不约而同地放下手头的活动,走进书房,或各自阅读,或一起讨论分享。久而久之,每天晚上八点到八点半的家庭阅读,就成为他们的一项家庭仪式感,每个人都在这种轻松愉快的氛围中,越来越爱上阅读。

在妈妈的感染下,女儿很早也养成了摘抄美文的习惯,有一次还跟妈妈说:“我只要一拿起笔,就觉得那些优美的语言和句子像泉水一样流淌在我的笔尖。”这种下笔如有神助的感觉,正是建立在大量的输入和积累的基础上。

阅读也成了女儿生命中不可或缺的因素,甚至当女儿在现实中遇到不开心的事情或者非常疲惫的时候,她都会去书籍的世界里寻求安慰,重新获得力量,并称之为图书对自己的「救赎」。

专家也踩坑

当然,也都有踩坑的经历。比如她曾经跟很多家长一样,希望孩子多读一些“正经书”,而不要总读小人书或者小说等没有营养的“闲书”,甚至希望孩子能读一些自己选定的书。

其实,图画书对于低龄孩子来说是一种非常好的过渡图书,孩子可以先从读图文并茂的书慢慢发展到读纯文字书。我们不应该对孩子喜欢读的书有太多评判,也不要把自己的兴趣和愿望加到孩子身上,「我们唯一需要做的是,只要是孩子愿意看的,我们就要支持他」。

当父母支持孩子按照自己的兴趣选书,孩子慢慢地会对“书”这个媒介产生亲近感,跟文字建立一种友好的关系,觉得阅读是一件放松、有趣的事情,是自己一闲下来就想要去做,并且能自得其乐的事情。

开卷皆有益,养成阅读习惯,孩子需要一个自由探索和选择的过程中,并在探索中广泛阅读,建构自己丰富多元的知识构架,最终把阅读发展成自己的一种生活方式。

家长给不了的力量

很多家长看到阅读带给孩子和家庭显性的影响,比如孩子语文成绩更好,表达能力和写作能力强,亲子关系更融洽等等。其实,阅读还能带给孩子看不见但可能更重要的积极影响:潜移默化中培养孩子优秀的性格品质。

比如,一个中考失利的男孩,读了周璐老师推荐的《苏东坡传》,从中获得启发和鼓舞,说他学会了无论处于人生的高潮和低谷,都要热爱美食,学会欣赏大自然,热爱生活。她认为,很多优秀的人物传记和名人故事,都能教会孩子们何为坚强,让孩子们理解有时候恰是逆境成就伟大。阅读这些真实的故事,往往能够给到孩子很多家长给不到的力量,给孩子上一节最好的人生课。

孩子的气质里藏着他读过的书,文字是有能量的,孩子们从书中汲取的一定不仅仅是表达技巧和词汇的积累,更有意义的获得和气质的养成。

- END -

来源|奴隶社会微信公众号【本文图片均来自微信公众号平台、Pexels、Pixabay。 本文来自一诺对话周璐「阅读是一种优质的教育方式」直播讲座。周璐,资深媒体人,青少年阅读教育专家,少年得到特邀主讲人。】

声明|文中图片、文字及视频号转自原文章,如有版权争议,请联系我们删除。