工业生产让乌尔善成为“封神”?中国电影产业升级需要多长时间?

火爆的2023暑期档于8月31日落下帷幕,三个月总票房达到206.19亿元,打破2019年最高纪录(178亿元)。

回顾今年暑期档,中国电影市场不仅全面复苏,还带来了新的变化和新的思考——好莱坞大片不再有光环滤镜,现实主义题材越来越受欢迎,中国优秀传统历史文化主题重新获得认可。

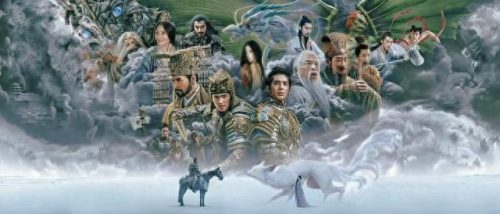

这些都反映出中国电影的平均水平正在不断提高,电影产业化的呼声也随着《封神第一部:朝歌风云》的火爆而更加强烈。

点评《封神之路》

大型企业项目有序管理

这部被誉为史诗的中国神话工业电影,不仅让观众享受到了酣畅淋漓的文化审美体验,更重要的是,它为更多的业内人士打开了中国电影工业化的大门。

毕竟演员是自己培养出来的。一年多的时间里,从文化到礼仪,从骑马到射箭,从演技到形体,《封神质子营》给观众带来了诸多惊喜。

在豆瓣上,《封神纪录片》的评分甚至高于电影本身。

有网友在社交媒体上评论道,“作为一个社会动物,我看着封神,感叹不已。作为理想主义者的乌尔善,是如何让如此庞大且具有挑战性的项目取得成果的?不用说,封神的制作是艰难的。”一部遵循工业流程的电影需要近万人的团队。” ,如何协调合作是一个问题。整个过程都有硬骨头啃,但我们终于看到了《封神》”。

乌尔善曾在接受采访时表示,剧组探索通过制度和流程实现科学管理,对摄影、灯光、机械、马术、动作、特效、服装等各个部门都制定了清晰严格的流程。 。

比如,为了提高效率,剧组专门修建了食堂。每当到了吃饭时间,有工作人员的公交车就会走走停停。食堂门口人来人往,但你永远看不到人挤人的样子。排队现象。

无独有偶,郭帆导演的《流浪地球》和路阳导演的《刺杀小说家》也引发了关于电影工业化的讨论。

仔细回想,导演郭帆、乌尔善、路阳其实都与好莱坞有渊源。

早在2013年,原国家新闻出版广电总局电影局与美国电影协会联合启动“中美电影人才交流计划”,旨在加强中美电影人才交流与合作。中美电影业。

近年来,乌尔善、郭帆、路阳、陈思诚、宁浩、徐峥、管虎等一批中国新生代导演纷纷前往好莱坞完成观摩、学习和业务交流。

在“好莱坞大师班”首届论坛上,郭帆还受邀以“中美电影工业化水平的差距”为主题进行分享。

当时,郭帆还记得自己第一次参与这个项目时最直观的感受:“作为个人来说,我们在工业化方面和好莱坞有很大的差距。(好像)当我们还在修自行车的时候,其他的人们的汽车(已经)还有很长的路要走,我们应该朝着工业化的方向努力,我认为这是整个交流过程中最重要的一点。”

这种心理冲击最终导致了《流浪地球》等作品的诞生。

成绩单下暗藏隐忧

诚然,中国实行标准化流程化项目管理的企业不在少数,但能将这种模式应用到电影行业的却寥寥无几。这也是郭帆和乌尔善经常被提及和称赞的原因。

大多数电影创作者距离这些行业基准还很遥远。此外,国内滋养工业薄膜生产的土壤并不肥沃。

客观地说,当前国内薄膜技术的发展仍然面临许多深层次问题,首先是对国外技术的过度依赖。

早在20世纪90年代,全球电影业就已进入数字化阶段。我国在编辑技术等方面也一度具有领先优势。遗憾的是,不少海外影视科技公司采取低价代理、高价收购的商业模式,促使一些目光短浅的国内企业转型为国外软件代理商,导致自主研发缺乏内在动力和发展。

目前国内自主研发的土壤还比较贫乏。很多从业者并不完全了解当下影视技术的需求,对新的技术工具和事物有抵触情绪。

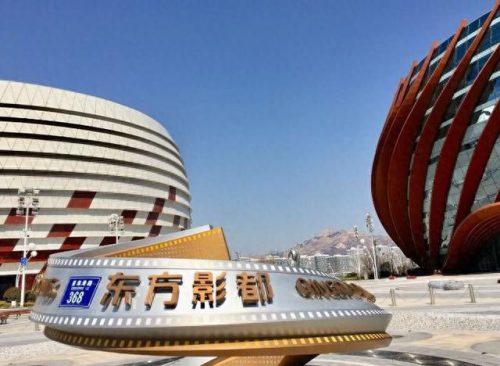

技术壁垒依然存在,不少电影制片方仍然使用国外的预迭代技术工具。像青岛东方影都这样以高科技为动力进行影视制作的产业园更是少之又少。

此外,基础研究不足也是一大问题。

目前,电影行业广泛使用的标准大多由国外公司主导。例如,胶片行业广泛使用的数码相机在色彩识别等方面均采用美国柯达胶片作为标准。这个参数在识别白人方面没有问题,但在拍摄亚洲人时就会出现色彩失真等缺点。国内对相关底层色彩科学体系缺乏了解。无法从前端突破,只能在后期镜像层面打补丁。技术限制尤为明显。

此外,目前国内核心技术储备也存在不足。摇杆控制系统、虚拟XR技术等一直被视为电影行业的核心技术。很多国外电影制片人都熟悉这些技术,并利用这些技术给观众带来令人惊叹的影视想象。 《阿凡达》就是一个典型的例子。不过,这些技术在国内电影制作中运用得很少。

将于2021年春节档上映的《刺杀小说家》是中国电影首次大规模、完全采用虚拟拍摄技术。通俗地说,这种虚拟拍摄的伟大之处在于,你在现场屏幕上看到的东西并不存在于拍摄现场。

在一场董子健在异世界森林里追逐的动作戏中,画面中的花草就是场景的蓝屏和绿屏,只有演员是真实的。

在《刺杀小说家》证明了虚拟技术的巨大优势后,不少国内电影跃跃欲试,纷纷采取措施试水,比如《金刚川》等电影。

虚拟现实技术在电视剧领域的探索更是姗姗来迟。

2022年11月7日,仙侠剧《狐妖小红娘月红篇》由爱奇艺、腾讯动漫、恒星引力传媒出品。采用了国内最先进的虚拟制作技术。这是爱奇艺首部XR虚拟制作剧,也是国内首部采用XR虚拟制作的商业剧。

作为探路者,无论是电影还是电视剧,中国在虚拟技术等核心技术方面确实起步较晚。 LED屏幕、电影灯光灯具、监视器、摄像机等设备的产量追赶受到电影市场规模的限制,缺乏追赶的动力。

此外,还有一个业内众所周知的通病。国内电影制作依然保留着上世纪电影黄金时代的惯性。 “小作坊式”生产比比皆是。电影制片人的数量和规模极小,而且与导演紧密相连。紧紧束缚。香港动作片巅峰时期著名的三支队伍——洪家班和袁家班,就是典型的例子。相比之下,缺乏统一的行业标准指导体系,各个剧组的经验无法相互交流。

同样就读于好莱坞的管虎表示:“到目前为止,中国电影基本上延续了手工作坊式的制作方式,基本上还是以导演为中心的体制,靠导演来支撑团队,支撑一切。”但我更感兴趣的是代表行业标准的电影,以制片人为中心的体制,拥有完整的制作链条和大量的专业电影人才储备,导演只能专注于创作。”

这也是乌尔善“封神质子训练营”备受网友关注的本质原因。他在某种程度上颠覆和重塑了电影制作体系。

如何让具有里程碑意义的重塑变革不只是昙花一现?

《封神》带来的里程碑意义非凡。它的成功意味着中国电影的标准化建设才刚刚开始。

科技与艺术同为电影产业的两大支柱,普及电影科技教育还有很长的路要走。

最重要的是加强工业薄膜生产的顶层设计。单独依靠某一个导演的力量,仍然只是分散的力量。影视技术发展最重要的是协调、形成合力。

比如,我们可以加强色彩科学等基础问题的研究,不断为影视行业的美学奠定坚实的基础。同时,国内重大奖项中对技术人员的奖励比例将进一步提高。在这一点上,好莱坞有很多值得学习的地方。好莱坞专门设有工程技术卓越奖,以表彰在剪辑、特效、音效等技术方面取得成就的技术人员。

在第94届奥斯卡金像奖公布的获奖名单上,电影《沙丘》包揽了最佳视觉效果、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳音效、最佳配乐和最佳剪辑六大奖项。

十项提名,六项获奖,几乎都是技术奖项。这也让DENG这家在虚拟制作领域拥有最先进技术和服务的幕后公司受到更多关注。

其次,要进一步打通技术应用渠道,把标准主导权掌握在自己手中。

前段时间,国际标准化组织正式批准发布由中国提出并主导的薄膜标准ISO5926:2023《数字影院立体放映技术要求和测量方法》。虽然电影产业有着悠久的发展历史,但这是我国推出的第一个国际电影技术标准,还有很长的进步空间。

不断探索自主知识产权的电影装备进军国际市场,在国际竞争中获得主导地位,都是国内电影制片人需要继续努力的方向。

中影集团已经证明了这一点。

目前,中影正在努力打造完整的高技术格式电影产业链。高科技格式的电影,这个概念是中国企业在全球首先提出的。以此为基础,逐步形成新的电影技术业态产业链,并制定相应的新电影制作和放映标准,推动电影产业创新。发展提质升级,开辟电影产业创新赛道。

此外,一个不容忽视的现象是,目前电影教育重艺术轻技术的倾向仍然比较明显。

科学、工程、社科内容占比较少,所以从事电影行业的人或多或少缺乏产业思维。从长远来看,与其在制作过程中不断探索电影工业化之路,一步步积累实践经验,或许从一开始就注入工业思维、培养科学精神才是最好的策略。

全球影视产业正在经历一场颠覆与创新并存的革命,但我国与构建顶尖电影产业化体系的国家相比还存在较大差距。但我相信,在当前市场环境的影响下,将会有越来越多对电影行业有清醒认识的年轻创作者和从业者,他们将为推动我国电影的可持续发展发挥重要作用。工业化。而这些后起之秀也将利用好电影产业化过程中积累的宝贵经验,让中国电影讲好中国故事、传播中国声音。