提起今天这把武器,立马就能勾起许多人的童年回忆,在那个娱乐文化并不发达的年代,抗战电影,充斥着整个童年。

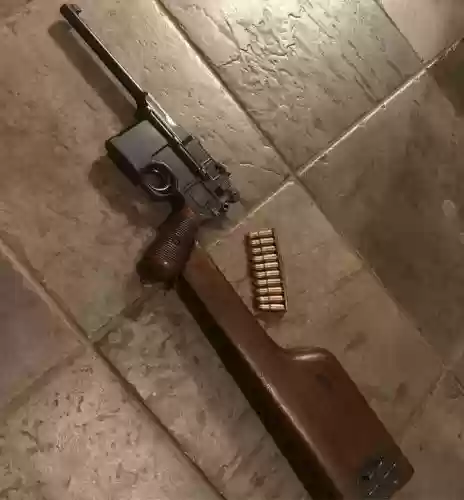

毛瑟军用手枪。毛瑟厂在1895年12月11日取得专利,隔年正式生产。

枪长288mm,口径7.63mm,重1240克,20发弹匣供弹,射击方式为单发和连发,射击速度每分钟900发,有效射程50-150m。

20响的“驳壳枪”和“盒子炮”就是指这种手枪。

其枪套是一个木盒,还可以固定在握把上当作枪托使用

在我国的抗日战争中大放异彩,可以说令小日本闻风丧胆,抱头乱窜。

20世纪上半叶的中国正处在水深火热中,各派军阀相互征战,急需要武器进行作战,而当时的日本控制西方向中国出口军火,但驳壳枪作为手枪则不在此列。

当时毛瑟手枪在国际上的地位很尴尬,近三十厘米是枪身,尺寸太大。枪口上跳问题严重,而且有着跌落走火的风险。

主要原因就是该枪弹夹为固定式,需要用桥夹, 由上方压装。拔下桥夹,枪机会复进到位,同时将弹仓最上面的一发弹药顶入弹膛。无法做到作为主流的,弹夹有弹而枪膛无弹的“以色列携枪”方式。

如果这时枪支不慎跌落就会造成击锤撞击撞针触发弹药底火的情况。

直到该枪引进中国便大放异彩。

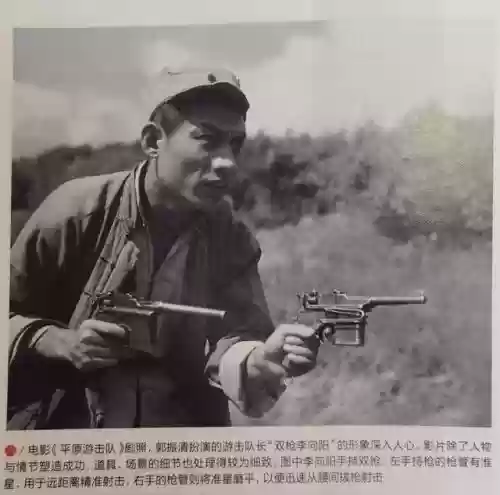

小时候看电视都会有个疑问,为什么那些抗日英雄打枪的时候都是手心向上斜着拿枪呢?

主要就是我们的前辈,想出了一个非常简便的方法,手心向上举枪,伸向左前方,不仅解决了枪口上跳难题,而且将它转化为全自动模式的扫射优势。可谓是点石成金的神来之笔。

还有一个原因大家可能不知道,就是“打脸”。

该枪设计的抛壳窗并不在枪的右侧,而是在枪的正上方,这样一来抛出去的弹壳就会有打脸的风险。想象一下滚烫的弹壳打在脸上的感觉,那感觉当真酸爽。

有不少革命前辈都是手携带两把以上的驳壳枪,一只带木制枪套,另一只将准星磨平,插在腰带上,便于拔枪射击。

对盒子炮代表的情感, 中国人应该比其他人更深。据估计, 在中国起码曾有过40万把以上的盒子炮,在抗日战争有着不可忽视的作用。

虽然其设计上的一些问题和隐患,但是并不能改变它凝聚了中国人太多的情感和记忆的事实。

所以想要了解更多就请关注头条号,更多精彩日后全都会一一呈现。

麻烦点个关注点个赞,小编才能吃饱饭。