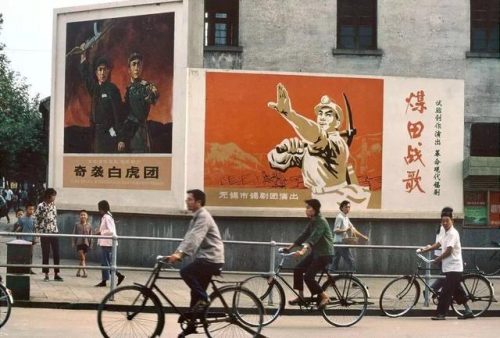

七十年代,讲究“工农商学兵”,国营单位的职工,大都住在本单位的家属院。

如今的文明东路,在过去叫东门外街。从街口沿着路北往东走,依次是卫生院,生资公司家属院,土产公司家属院,牛(念ōu音)行,外贸家属院等,我家则住在土产公司家属院。

家属院大门锈迹斑驳,已经看不出原来的颜色,平日里向两边打开着,东边的那扇铁门其实早就不甚牢固,歪靠着白石灰涂抹的门柱,像极了佝偻着倚门晒太阳的老人一般。

盛夏的骄阳下,我赤着脚守在大门口,一会儿躲在大门后的阴影里,一会儿蹲在门柱旁,耳朵仿佛都要竖起来,凝神听着有没有卖冰棒的喊声。远远的,当“冰棒冰棒,三分钱一个,香蕉橘子白糖冰棒”的声音刚刚传来,便飞似的窜到路边,蹦跳着挥动着手臂,口中埋怨着那人蹬车子太慢。

进了大门向里,东边是废品收购站。这是个好去处,不仅因为我经常拎着啤酒瓶可以来这里换钱买冰棒,在孩子们的眼中,堆积如山的废品其实更是个宝贝堆,里面总能捡到好玩意儿。比如铝皮的牙膏袋,可以把铝皮剥开,里面的牙膏清凉而甜美,特别好吃。如果能捡到散碎的自行车链条,则就是惊喜了,因为那可是制作火柴枪的重要部件!

大院里有口水井,四周是水泥砌成的井台。我们喜欢趴在水井边,伸着脖子向下探视。一汪亮闪闪的井水,在黑黢黢的井底像镜子似的映出一张张傻笑着的小脸,使人不禁冒出一种想要跳下去的冲动,这种感觉,既兴奋又让人心悸。

夜晚的家属院,没有路灯,从门口、窗户透出的灯光就是夜路的照明。

我家用的一直是白炽灯,我们都叫灯泡。一家人在这昏黄而温暖的光晕里,吃晚饭,听爸和妈的絮叨,姐在灯下学习,哥在院里打拳。

邻居家用的是日光灯,那时叫电棒。相比灯泡昏黄的暖光,电棒的光则白亮白亮的。棒管紧贴着屋顶,看上去既美观又很高档。

我便想,自己家里如果也能安装上电棒该有多好!每次灯泡坏掉,我心里其实都很高兴,心存侥幸地希望爸能把灯泡也换成电棒。然而大人似乎并不关注这些,只是又买了新灯泡拧上灯头,却并不知道他孩子心里的焦灼与期待。

我不再守在门口等卖冰棒的到来,开始攒钱。等到终于攒够了买一支电棒的钱,兴奋地跑到商店里,当营业员问我是棒管坏了还是镇流器坏了时,我一脸懵圈,才知道光是买了电棒还不够,还需要棒盒才行,而棒盒要比电棒贵好多钱啊。

我断了家里换电棒的念头,但每每看到别人家里泛出的莹白的光晕,还忍不住羡慕不已,“这家人真有钱!”我恨恨地想。

————

前年新居装修,在灯具店里,被琳琅满目的灯具晃花了眼。童年的愿望,如今竟是如此简单。

家里的灯具,既可以遥控,又有多色灯光选择,而我却很少用电棒那样白亮的灯光,白光有种冷冰冰的感觉,我更喜欢开着暖黄的灯光。

我喜欢它的温暖,喜欢它的柔和,喜欢记忆中就着昏黄的灯光,一家人围坐在桌前,听爸妈絮叨着,责备着,疼爱着,关心着;感受岁月老去着,儿女成长着……

——儿子本单元的语文课主题是与童年有关的诗与文章,今天让他仿写肖红《呼兰河传》中的摘文,按惯例是他写作文的时候,我陪着写同主题的文字:大院时期的童年轶事