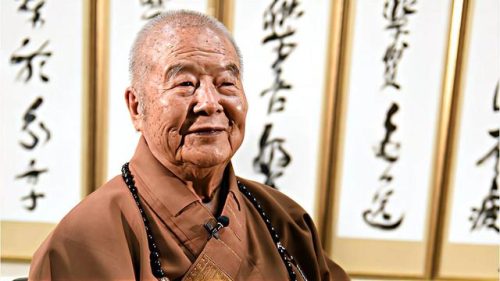

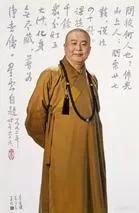

台湾佛光山的开山宗长,国际佛光会的创办者,人间佛教的领航人,星云大师于2月5日圆寂,享年96岁。他功德圆满,驾鹤西去,往生极乐净土,南无阿弥陀佛么么哒!

1927年,星云大师出生在扬州江都小镇的一个贫苦的家庭,原名李国深。他的母亲体弱多病,父亲是一位朴实的农民。家境贫寒又兄弟四个,父亲只是让他读了两年私塾,并没有进入正式的学堂。受外祖母的影响,星云大师年幼四岁的时候,就能与外祖母一起念着《般若心经》,对佛教有着浓厚的兴趣。后来经常随外祖母去寺庙上香礼佛,还能背颂《三世因果经》。星云大师从小懂得感恩,不仅感激父母对他的生养,给了他一个健康活泼的身体,更感激父母的善良影响着他一生的性格。无论家里是多么的艰难度日,父母总是面容微笑地乐观向上。

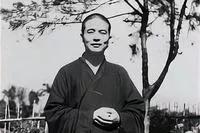

1937年,十岁的星云大师偶遇栖霞寺的知客师。知客师看他幼小的年龄是那样的慈眉善目,灵活机智,很有佛性,就试探地问他是否愿意做和尚。星云大师竟不加思索地回答“好”,这一句承诺,就令他信奉一生。

1939年,12岁的星云大师正式剃度出家,法号星云。当时栖霞寺的生活非常艰苦,但他却能够忍受饥饿,完成知客师交给他当天所要做的事。他在艰苦中成长,在磨练中成熟。在栖霞寺佛学院期间,既攻读各种经书典籍,对其它文学作品,历史传记,也读得津津有味。星云大师在栖霞寺的七年学佛之后,去常州天宁寺做过打杂的行单苦工,不久又去镇江焦山佛学院深造。

1949年初,星云大师带领70余名同道,参加僧侣救护队来到台湾。刚到的时候人地生疏,走徒无路,只好在新竹式的灵隐寺看守山林,他的生活才算暂时安稳下来。闲暇之余,看书写作,他的作品《王琳国师传》、《释迦牟尼佛传》等陆续出版。为了让更多的人学习佛法,他将微薄的稿费用来购买佛教书籍,送给寺里的年青僧人学习。

星云大师的弘法期间历经坎坷,有着数不清遭到他人和官方的阻止和攻击,也有着飘泊不定生活的艰辛。星云大师觉得如此这样居无定所,也不是长久之计,最终选择高雄的佛光山,作为自己弘发利生修行的道场。

1967年,星云大师为佛光山订令四大宗旨:以教育培养人才,以文化弘扬佛法,以慈善福利社会,以共修净化人心。从此一个人间化、现代化、生活化的人间佛教就这样确定形成。在开山建寺万般艰辛的情况下,各种佛学教育机构拔地而起,如南华大学、佛光大学。

1977年,佛光山重新编印《佛光山大藏经》,并邀请大陆几名学者参与翻译白话文,出版《中国佛教经典宝藏》。1986年,佛光山各种建筑日趋完善,初具规模。时年59岁的星云大师正是年富力强,可他选择退位,决心不再担任主持,让那些优秀的青年僧人主持行政事务。

星云大师早在10年前,就预立了5000字的遗嘱,名为《真诚的告白》。他表示走到生命的最后,全免各种繁文缛节。“只要写上几个字,或是有心对我怀念者,可以唱诵人间因缘的佛曲”。星云大师认为,人生了要死,死了要生,等于季节有春夏秋冬的循环,物质有推陈出新的往复,人当然有生老病死。

很多人认为星云大师很富有,拥有很多的学校、文化、出版、基金会等。但是他始终以贫穷为职志,觉得自己空无一物,因为那是十方大众的,都是十方共有,哪能属于个人所有。他建设了很多的寺院,却没有属于自己的一房一舍,上无片瓦,下无寸土,但在他的内心觉得世界都是他的。

星云大师认为,世间难以论平等,我们要把它创造成和平美满的人生。他为佛光人立下工作信条:给人信心,给人欢喜,给人希望,给人方便。心里只想到处结缘,到处撒播佛法种子,让其开花结果。许多人认为他善于管理,可他的回答是只懂得“无为而治”。星云大师一生奉行“以退为进,以众为我,以无为有,以空为乐”的人生观。

星云大师始终认为光荣归于佛陀,成就归于大众,利益归于社会,功德归于信徒。他一生信仰佛陀,以佛陀为导师,把佛陀看作是人间佛教的起源,以弘扬人间佛教为职志,对人间佛教的所有言教,都要传达到千家万户,为人人所接受。他坚信人间佛教已是大势所趋,必然是未来人类世界的一道光明。

星云大师愿意生生世世为佛陀奉献,为大众服务,以此上报四重恩。他认为如果大家心中有人间佛教,时时奉行人间佛教,这就是对他最好的怀念,这也是他衷心的期昐。

星云大师一以贯之的心愿是两岸的和平统一,他想对中国大陆作出更大的贡献。他留给世人的智慧一如“星云”般长存,闪烁星空,光照人间。