文 | 陈曦

图 | 保利艺术博物馆提供

最近,不少艺术收藏圈的朋友都在计划着与一件中国古代绘画来一场完美的“邂逅”,它就是即将亮相于保利拍卖十五周年庆典拍卖会的重磅拍品——明末画家吴彬的《十面灵璧图卷》。10月13日至15日,这场盛会将在北京国贸大酒店举行,其也成为藏界各路人士行程中必打卡的一站。

(请横置手机欣赏)

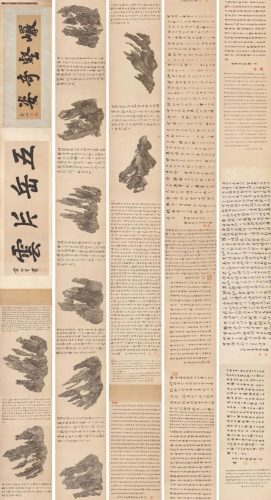

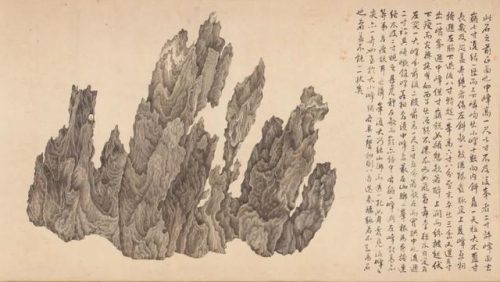

明 吴彬《十面灵璧图卷》

引首一:26厘米×112.5厘米

引首二:47.5厘米×143厘米

画心:55.5厘米×1150厘米

题跋:55.5厘米×1132厘米

消息一出,这件《十面灵璧图卷》就已刷爆了朋友圈,大家都惊艳于它的赫赫履历——坐拥美国纽约大都会艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆、哈佛大学赛克勒博物馆等诸多重要国外博物馆展览记录,海内外高达18次的重要出版,包含董其昌《容台别集》、李维桢《大泌山房集》、陈继儒《白石樵真稿》等12次古代权威著录……可能有很多朋友会问,它到底为啥这么牛?

机会来了!

“巗壑奇姿——吴彬《十面灵璧图卷》特展”现场

日前,《十面灵璧图卷》正在位于京城的保利艺术博物馆“巗壑奇姿——吴彬《十面灵璧图卷》特展”上展出。此为其1989年重新现世以来多次公开展览中首次全卷打开,完整呈现了绘画主题及名人题跋。与此同时,一场“吴彬《十面灵璧图卷》特展学术研讨会”也在京举行。据策展人李雪松介绍,这件超一流明星拍品再次现身市场,并公开展出、举办学术研讨会,对于藏家、学者来说都是非常值得高兴的事情,这是一次与中国绘画史上存世不多的画石杰作“亲密接触”的宝贵机会。

“吴彬《十面灵璧图卷》特展学术研讨会”现场

一石十面

这件长卷牛在哪儿

从内容上看,此图卷描绘的是明代“石隐庵居士”米万钟所藏罕见奇石,据传当时他在南京六合得到一件全美灵璧石,此石的地位可是非同寻常——成书于南宋绍兴三年的中国第一部论石专著《云林石谱》将其列为第一,明万历年间编纂的石谱类集大成之作《素园石谱》将其排在第二卷第一位,文震亨《长物志》将其评为奇石之冠。

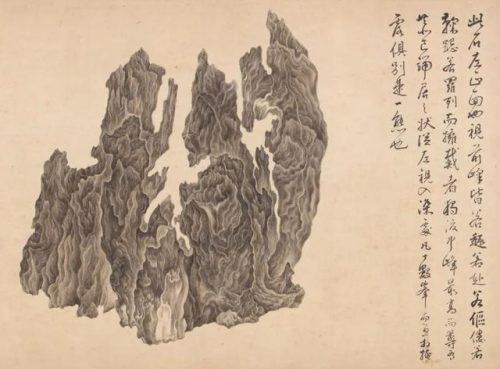

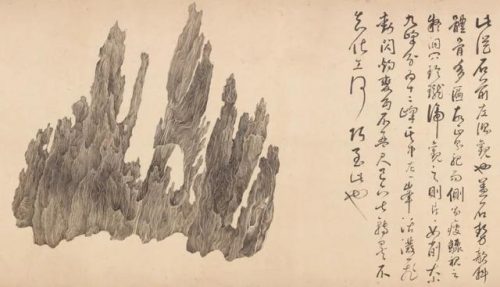

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 前正面

吴彬《十面灵璧图卷》分绘十图,各图皆以真实尺寸描绘奇石的不同面,以形写神而至形神兼备,堪称“千变万化、精妙绝伦”。而除中国传统绘画笔墨外,该作又参以几何原理、音律节奏、五行之说,可谓奇作。从尺幅上看,此画长将近30米、高0.55米,在绘画史上极为罕见。

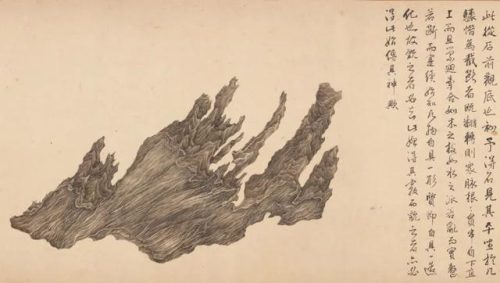

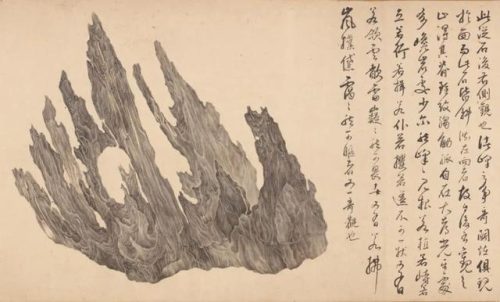

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 后正面

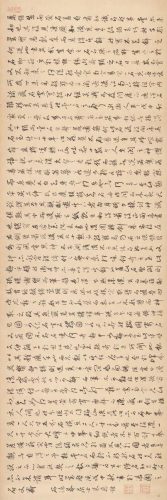

为何会这么长?这就不得不提上面精彩纷呈的题跋了。除了米万钟本人为每幅图配上的题词解读,他还邀请到友人邢侗、黄汝亨题引首,李维桢、董其昌、叶向高、陈继儒、邹迪光、张师绎、高出、黄汝亨题跋,明清一众文人大咖的墨宝都汇集于此,实在难得。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部

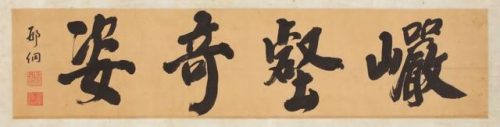

引首:1.岩壑奇姿。邢侗。钤印:邢侗之印、子愿

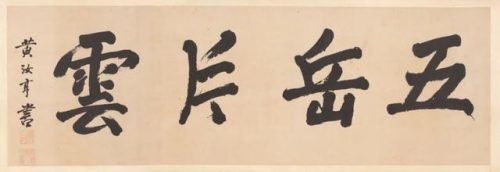

2.五岳片云。黄汝亨。钤印:黄贞父氏、尚书郎之章

(请横置手机欣赏)

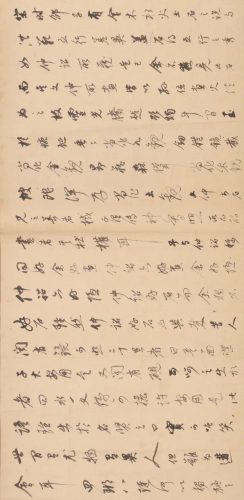

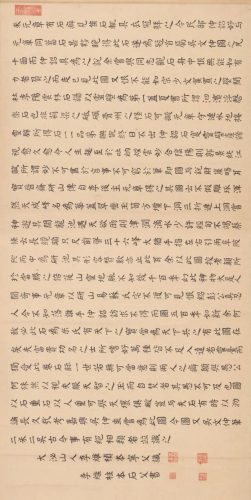

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 米万钟题跋

(请横置手机欣赏)

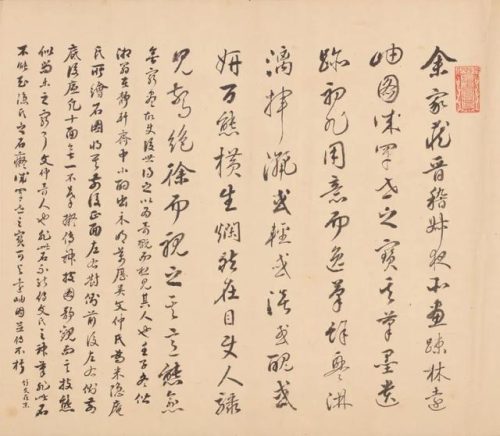

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 董其昌题跋

画里画外

说说赏石鉴藏文化

此件画石巨作在400多年前横空出世,其绘画技法之炉火纯青让从古到今的每一位观者都啧啧称奇,值得关注的是,其承载的中国传统绘画精华和文人赏石鉴藏文化在今天仍能引发不少思考和共鸣。

在为期两天的吴彬《十面灵璧图卷》特展学术研讨会中,来自全国各地的20余位专家、学者、艺术家等齐聚北京锦江亚洲大酒店,围绕“山水与赏石——十世纪以来的中国文人艺术传统”“米万钟、吴彬、《十面灵璧图卷》与晚明的艺术及社会”“奇石与图写——《十面灵璧图卷》与中国赏石鉴藏文化”等议题,展开了精彩发言。有哪些重磅内容?且看小编为您划重点——

著名书画家、鉴赏家萧平进行主题发言

萧平(著名书画家、鉴赏家):

为什么要追溯吴彬奇画的传统渊源?其实,他在画史上早已成名,但清代所提倡的是四王、娄东派、虞山派等较为平正的山水画风,吴彬这种奇怪的画法渐渐被人们淡忘了,一直到20世纪才重新被发现。

我们可以从几个方面去考察他的画风来源。从吴彬的生平来看,他从小生长在福建莆田山区,其画中一直保留着一部分闽风。其山水画的传统来源上至五代到北宋的荆浩、关仝、巨然、范宽,近到元四家中的王蒙、明代吴门画派,其绘画中所显示出来的亦真亦幻之风也与他的佛教信仰有关。

吴彬是从这样的传统中来的,将其与他的生活结合进行绘画创作,并在此过程中采取了夸张和变形。《十面灵璧图卷》看起来只是画一块石头的十个面,实际上画家把他对于大自然的所有感受都表达出来了。这真是一件世纪巨制,是画史中难得的精品。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 左正面

中央美术学院教授邵彦进行主题发言

邵彦(中央美术学院教授):

在家中赏石、画山水已成为明清时期文人流行的做法。大家对画中所绘的石头细节可能只有一个笼统的印象,而对《十面灵璧图卷》卷前的两个引首印象尤为深刻,其实它们对于理解此卷也有非常重要的意义。

“壧壑奇姿”意为假山代真山、赏石代巨壑,石头放在庭院里或摆在案头,甚至放在掌中把玩,玩的只是石头吗?并不是,玩石头的功能取代了古人跋山涉水,到真山水中去身临其境地呼吸日月精华,求取正道;“五岳片云”则表达了两重概念,一是“五岳”代表的江山,二是“片云”的概念,这块非非石被形容成一片云,董其昌以五行之说解释吴彬的画法已经说到了点子上,而画中不仅能看到画火、画水的方法,还有画云的方法。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 右正面

中国国家博物馆研究馆员朱万章进行主题发言

朱万章(中国国家博物馆研究馆员):

其实在晚明时期,因玩赏之风和文人意趣的流行,画石之风出现前所未有的兴盛。晚明画石重要的画家有米万钟、邢侗、蓝瑛、吴彬等,大多画石名家均具有功名,同时诗、画兼擅,也有一部分画石者为职业画家。画石既有工笔也有写意,既有赋色也有水墨,总体来说以水墨工笔最多;所画的石头基本为灵璧石和太湖石两种,灵璧石以吴彬为代表,太湖石以米万钟、张瑞图、蓝瑛、邢侗为代表。还有一个非常有趣的现象,他们所画的几乎都是独石。

类似于吴彬为米万钟画《十面灵璧图卷》,画家们画石多因艺术赞助人的需求而绘,且会对同一题材进行反复的创作,这一点反映出当时艺术鉴藏阶层特殊的嗜好。这些画石者及其作品从一个侧面折射出晚明时期士大夫阶层的审美趣味,亦可看出一个时代的画风与美学观念渐变的痕迹。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 前观底

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 后观底

中国艺术研究院研究员陆宗润进行主题发言

陆宗润(中国艺术研究院研究员):

《十面灵璧图》不仅是一件伟大的艺术作品,而且也是一件典型的苏裱作品。此手卷保存至今仅有极少的磨损,再加上撞边手卷的形式,可见此作装裱出自高手。

此作画心和题跋系明代原装,后世并未重裱,可能只换过包首。底子用料不是斜纹的绫,而是明代仙鹤、花卉纹样的缎原样,保留到现在非常珍贵。其画心所使用的是一种特殊纸张,与其后题跋用纸并不相同,在明代极其少见。足见此画从选材开始就是非常用心的,为藏家极其珍视,不可多得。

题跋中的印也值得细品,体现了印泥的变化。明朝之前的印章都是水印,清朝多为油印,印泥中的油老化后能更牢固地保存在画上,这是一大发展。吴彬《十面灵璧图》上的印章既有水印也有油印,正处在明清过渡时期,有着承上启下的价值。

(请横置手机欣赏)

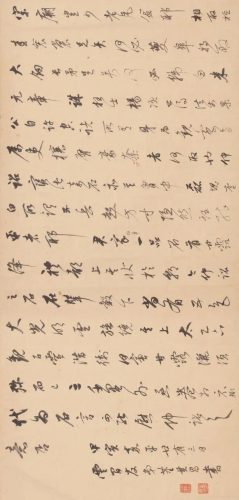

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 李维桢题跋

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 耆英题跋

著名赏石家俞莹进行主题发言

俞莹(著名赏石家):

吴彬所作米万钟藏石之画卷《十面灵璧图》堪称晚明赏石文化巅峰之写照,灵璧石的开发也值得一提。王守谦《灵璧石考》和乾隆年间《灵璧县志》都有记载,灵璧石一度湮没无闻,直到万历三十七年开始大量开发,这和米万钟得到“十面灵璧”是不是有关?虽然从题跋上看,十面灵璧是从江南一带“渡江而北”的,不是从灵璧产地直接获得的,但这个时间节点非常巧合。

据我所知,现在的灵璧石当中确实没有像《十面灵璧图》中这样精彩的石头了,由题跋可知其高一尺九寸,宽二尺一寸,厚一尺三寸,比例非常协调,尺寸非常大。现在有类似肌理效果的灵璧石中没有超过20厘米的,都非常小。在400年前有这么大、这么精彩的一块石头,八面可观,我觉得也是这幅画留给当代赏石的思考。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 前左侧观

深挖价值

奇作不惧市场起伏

作为拍场上的顶级“流量明星”,《十面灵璧图卷》的艺术价值得到了世人的广泛肯定,而其市场价值也早已显露出不凡的实力。

时间回溯至1989年12月,《十面灵璧图卷》第一次在纽约苏富比拍卖时,即以121万美元的天价成交,成为当时苏富比拍卖成立以来首件超越百万美元的中国书画作品。从此以后,该作再未现身拍场。值得一说的是,2009年吴彬的一卷《十八应真图》在北京保利秋拍上以1.6912亿元高价成交,创下当时中国书画成交价格新纪录。

明 吴彬《十面灵璧图卷》 局部 后右侧观

那么,在今年特殊的市场环境下,《十面灵璧图卷》将表现如何?不少业内人士对该作寄予了厚望,认为有望再创天价。在他们看来,市场总会有起起伏伏,但最杰出的艺术品不受行情影响,一直以来都是颠扑不破的规律,“有些艺术品只要一出现,收藏家是非买不可的”。当然,无论是从艺术形式、收藏传承以及市场价值来看,《十面灵璧图卷》中还有许多未解之谜亟待挖掘,而此次特展和研讨会正是一个良好的开端。

编辑:赵玉国 校对:子毅