人们在哪里燃起篝火,哪里就有慰藉心灵的早餐。

晨起,小城人们脚步匆匆,用一顿热乎的早餐开启一天的劳作。早餐小店便开始上演“厨房交响曲”。

面食,是北方人餐桌上的第一选择。在各路北方人的手中,面食总是能做出多种花样,成为专属的故乡味道。

布袋,先把准备炸油条的基础面团微微炸起,然后将生鸡蛋装入油条这个“布袋”,放入油锅炸至金黄色。两位大姐分工明确,一位负责往布袋里装鸡蛋,一位负责炸布袋,论着家常理短间,一盆热气腾腾的炸布袋出锅了。

刚出锅的布袋色泽饱满。刀切三段,里面的鸡蛋早已吸附在油条上面,成为油条的“馅料”。咬一口下去,外焦里嫩的面食与鸡蛋的组合味道让人回味无穷。

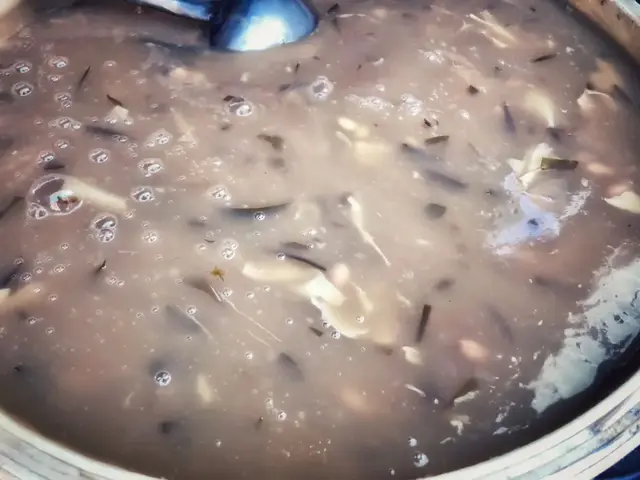

早餐讲究搭配,例如布袋一定要搭配一碗热乎乎的豆腐脑。同山东等地的豆腐脑和河南等地的胡辣汤不同,武安小城里的豆腐脑不属于浓稠型,汤料清淡有味儿。

舀上两大匙软乎的豆腐脑,紫菜、香菜、榨菜、虾米、盐等调料加入其中,最后倒上热乎的原汤,香味扑鼻而来。喝一口下去,既可以暖胃,又可以和布袋这种油炸类食品相调和,让你的胃受足优待。

当然,外来美食总是会经过当地人的改良,成为更受欢迎的本地味道。经过改良版的胡辣汤,搭配油条,还有街边电饼铛里的手抓饼,也是另一种选择。

张家糖果子,武安人一直念念不忘的家乡味道。大家都叫它“红点糖糕”。从上世纪80年代开始,一位姓张的大爷在南关街北头经营糖果子,接着把手艺传给了儿子和女婿。张大爷的女婿于大哥在卖糖果子的基础上又发展了小于汆面,深受人们欢迎。

由于南关街改造,张家糖果子几经搬迁,但都没有离开南关街。对这里充满感情的于大哥继续支起油锅,煮着“红点糖糕”,让人们想念的味蕾随时找到归宿。

一大早,一位年轻人首先来到了店里,这是小于的儿子。由他来完成烫面的基础性工作。不一会儿,全家齐上阵,于大哥和爱人来到店里,揉面、下剂子,烫好的面团包入白砂糖,在爱人的手中不断旋转,包的严丝合缝。

没有那么多现代制作手段,靠的是日复一日的熟练和积淀。

手感,就是量器。

捏出的糖果子面坯大小几乎一样,芝麻红点一个不少,最后两手拿起面坯,顺着锅边放入油锅,于大哥便是锅前的审核官,负责将炸好的糖果子夹出锅外。

锅中一片油气升腾,一锅锅糖果子相继出锅,堆成小塔形状。趁热咬上一口,油而不腻,浓浓的白砂糖汁流进嘴里,香甜酥脆。一口一口咬下去,是芝麻的香味和小孩子都喜欢的红点,搭配一碗武安豆沫更是美味。唇齿间,心灵得到了十足的慰藉。

城市不断扩张,人们的早餐也不断从自家的锅碗和街边摊中“转移”阵地。有着宽敞整洁的环境和大大的落地窗的早餐门店,以及大小酒店样式繁多的自助早餐,成为了人们的新选择。

但无论何时,在某个阳光灿烂微风薄凉的早晨,你还是会来到这个人声鼎沸的地方,端着一碗卤子或者豆腐脑穿梭在各个摊位间寻找地方,看头发微乱的小姑娘手握热气腾腾的鸡蛋饼,看中年油腻大叔吃着一碗拌满辣椒油的“红色”凉皮,看穿着宽松衣服的中年大妈提着保温桶守在摊前……无数个市井的早晨就这样开启结束又接而循环,构成了我们小城生活的一部分。

马吉弟卤的

来源:新武安