激励了几代人的张海迪,风采依旧!

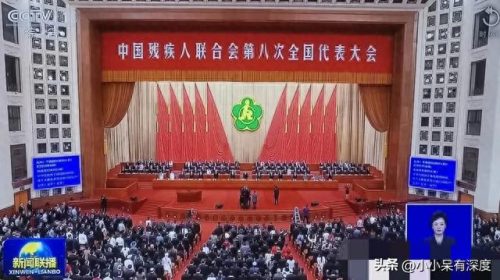

第八次残疾人联合会召开了,张海迪继续当选,做报告。

高位截瘫的她,从小时候的就号召我们学习,一转眼都过去三四十多年了啊!

1955年9月,张海迪出生在山东省文登县的一个知识分子家庭里张海迪简介,玲玲是她的小名。

5岁之前,张海迪有一个愉悦的童年,愉悦而活泼,成天蹦蹦跳跳跑来跑去。

可惜,蹦蹦跳跳的时光是那样短暂。

1960年一个明朗的早晨,玩具室里刚上完一节"课",她和小同伴们嘻笑着朝门外跑去,忽然跌倒了。

从此,双腿丧失了知觉,张海迪也丧失了关于腿的记忆。

得了什么病,竟然这样可怕?

她患有脊髓血管瘤,高位截瘫。

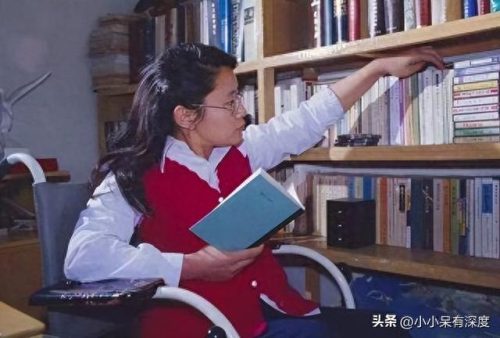

她因此没进过学校,童年起就开始以顽强的毅力自学知识,她先后自学了小学、中学和大学的专业课程。

1983年海迪开始走上文学创作的道路,她以顽强毅力克服病痛和困难,她的作品在社会上在青少年中引起很强的反响。

1983年张海迪开始从事文学创作,先后翻译了数十万字的英语小说,编著了《生命的追问》《轮椅上的梦》等书籍。

1991年张海迪在做过癌症手术后,继续以不屈的精神与命运抗争,她开始发奋学习哲学专业研究生课程。经过不懈的努力她写出了论文《文化哲学视野里的残疾人问题》。张海迪以自身的勇气证实着生命的力量,正像她所说的:“像所有矢志奋斗的人一样,我把艰苦的探寻本身当作真正的幸福。”她以克服自身障碍的精神为残疾人进入知识的海洋开拓着一条道路。

在这些荣誉面前,张海迪并没有停止追求。虽然在轮椅上生活了漫长的44年,但在这44年里,她从未被病痛所打倒,始终艰难地学习进步,绝不放弃每一分钟的努力。

认准了目标,不管面前横隔着多少艰难险阻,都要跨越过去,到达成功的彼岸,这便是张海迪的性格。

在残酷的命运挑战面前,张海迪没有沮丧和沉沦,她以顽强的毅力和恒心与疾病作斗争,经受了严峻的考验。

《中国青年报》发表《是颗流星,就要把光留给人间》,张海迪名噪中华,获得两个美誉,其一是“八十年代新雷锋”,其二是“当代保尔”。

张海迪的丈夫叫王佐良,汉族,出生于中国上海,曾在安徽插过队。

1991年1月,张海迪被诊断出患了基底细胞癌。

同年,佐良陪着海迪赴上海中山医院做无麻醉手术。

手术前,海迪对佐良深情地说:“如果我活下来,当然非常幸运,我希望还能和你在一起生活,但如果我死去,也是时候了。这么多年拖累你,我跟朋友们讲了,如果我死了,让他们给你找一个健康的、比我更好的女人。”

佐良握着海迪的手,眼睛湿润了。

她的精神不仅激励两代人前行,她的爱情也羡煞众人。

张海迪与丈夫王佐良的相遇相知,大抵是因为两人同样是诗人,出于对于文学艺术的喜爱。

在1982年张海迪还没有被媒体报道,并且没有举办婚礼的情况下,两个人便结了婚,用她的原话说“他就是我少女梦想中的那个人”。

当时王佐良把结婚的事情,讲给自己上海的父母,希望征得他们的同意。本以为父母会强烈反对,事实是这对上海老工人只是淡淡地答道:“要做好心理准备,要面对很多困难。”据事后张海迪的回忆:“谢谢他们当初信任丈夫,也信任了我”

在生活中,张海迪喜欢创作油画,王佐良就甘愿做跟班,学起了木匠,制作和作品相关的画框。

不过,在两个人的相处中,张海迪不会过多依赖对方。在家中,她不需要丈夫帮忙将她从床上抱到轮椅上,或是从轮椅抱到床上。她说,她的丈夫觉得她像健康人一样。

丈夫加班时,张海迪如果在家,就会收拾好家,做一些洗衣服之类的家务。

如果是丈夫王佐良在家休息,他也会做这些家务。这是两人之间形成的一种默契。

说到佐良的爱好时,海迪笑了:“他什么爱好也没有,除了做学问之外,最大的优点就是爱干净,打扫卫生洗衣服。”

佐良也从不把海迪当名人看待,海迪只是他心爱的妻子。

海迪拥有许多书,其中很多书都是佐良给她买的。

有时为了买一本书,佐良常常要跑许多路。

他还把那些海迪没说要买的书的目录抄下来,带回家让海迪选择。

少女时代就喜爱画画的海迪,在写作之余还创作了许多油画。

为了海迪的那些油画,佐良又变成了个木匠。

“我当然渴望有一个孩子,女孩,我甚至在清晨的阳光中见过她,我曾对我爱人说,如果我们有孩子,现在也该上大学了。想到这些我的确有一丝伤感。”一次,海迪问佐良:“我们没有孩子,等我们老了,该怎么办呢?”佐良将海迪的手放在自己的手心里,平静地说:“到那时,我们一起上敬老院。”

王佐良

两个人能不能在一起,能够在一起多久,不仅取决于缘分,还取决于个人的性格,以及她对待生活和事业的态度。“你若盛开,蝴蝶自来”,只有自己成为一个优秀的人,才会吸引到同样优秀且三观契合的人,两个人未来的人生才会走得更加长远。